« Iliriana » de Reshat Sahitaj et la mémoire des Balkans

Parmi les ouvrages de cette rentrée littéraire, « Iliriana » de l’écrivain kosovar Reshat SAHITAJ s’impose moins par le vacarme médiatique que par la densité de sa résonance. Traduit de l’albanais, ce roman nous entraîne des manifestations étudiantes de Pristina aux fractures de la guerre des Balkans, en suivant le destin d’un homme pris dans les rets de l’Histoire, contraint de payer le prix de sa liberté de penser et d’aimer. Sobre, incisif, profondément humain, Iliriana s’apparente à une méditation sur l’exil intérieur et sur l’impossible appartenance totale à un camp.

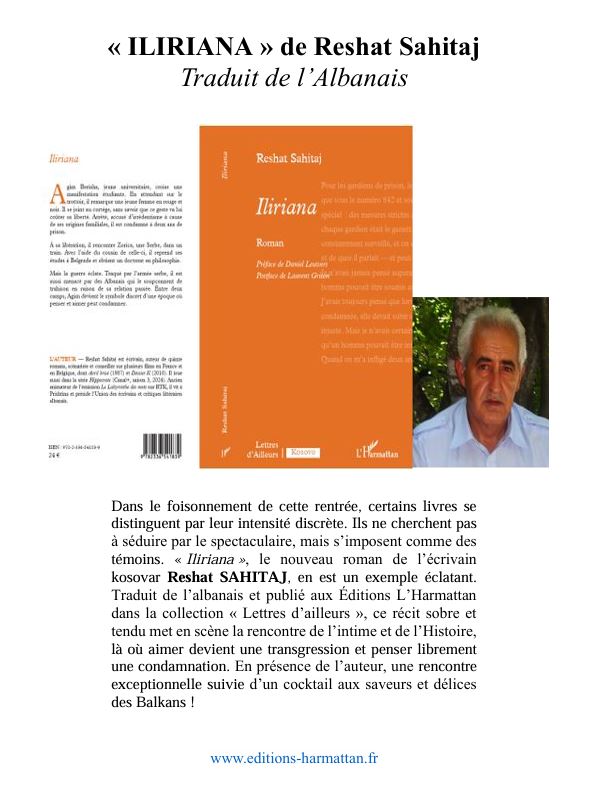

Parmi les ouvrages de cette rentrée littéraire, « Iliriana » de l’écrivain kosovar Reshat SAHITAJ s’impose moins par le vacarme médiatique que par la densité de sa résonance. Traduit de l’albanais, ce roman nous entraîne des manifestations étudiantes de Pristina aux fractures de la guerre des Balkans, en suivant le destin d’un homme pris dans les rets de l’Histoire, contraint de payer le prix de sa liberté de penser et d’aimer. Sobre, incisif, profondément humain, Iliriana s’apparente à une méditation sur l’exil intérieur et sur l’impossible appartenance totale à un camp.

Trois grandes voix de la critique et de la poésie françaises ont accompagné ce livre et en révèlent toute la portée. Daniel Leuwers, professeur de littérature, critique et président de l’Association internationale des critiques littéraires (AICL), signe une préface lumineuse. Laurent Grison, historien de l’art et essayiste, lui offre une postface dense et sensible et Nicole Barrière, poète, traductrice et directrice de la collection « Accent tonique » aux Editions L’Harmattan, assure la traduction et la révision, donnant au texte toute sa puissance en français.

Que Iliriana ait inspiré ces « compagnons d’écriture » en dit long sur sa portée. Au-delà du récit personnel, c’est une mémoire des Balkans qui s’y déploie. Roman sobre, incisif, profondément humain, il propose une méditation sur l’exil intérieur et sur l’impossible appartenance totale à un camp. Tous trois, à leur manière, rappellent que penser librement et aimer au-delà des frontières demeure, parfois, l’acte le plus radical.

Une rencontre qui bouleverse un destin

Le roman s’ouvre sur une scène d’apparence anodine. Agim Berisha, jeune universitaire, hésite sur un trottoir. Face à lui, une manifestation étudiante. Rien ne l’oblige à y prendre part, jusqu’à ce qu’une silhouette de femme, vêtue de rouge et de noir, attire son regard. « Elle avançait dans la foule comme si la rue lui appartenait », écrit Sahitaj, « et il sut aussitôt qu’il ne pourrait pas détourner les yeux. » Ce simple geste, rejoindre la marche pour se rapprocher d’elle fait basculer son existence. Arrêté, accusé d’irrédentisme en raison de ses origines, il est condamné à deux années de prison. La mécanique répressive de la Yougoslavie tardive s’abat sur lui avec une brutalité sans appel.

L’amour comme fracture et refuge

À sa libération, le hasard place sur sa route Zorica, une jeune Serbe rencontrée dans un train. Cette rencontre fissure la logique des camps et introduit une dimension éminemment politique dans l’intime. Aimer l’« autre » dans un contexte de haine communautaire revient à franchir une frontière plus dangereuse que toutes les lignes de front. Avec l’aide du cousin de Zorica, Agim parvient à poursuivre ses études à Belgrade, jusqu’à obtenir un doctorat en philosophie. Mais la guerre éclate et le destin s’assombrit. Pour les Serbes, il demeure un ennemi de l’intérieur. Pour certains Albanais, sa relation passée le fait soupçonner de trahison. Traqué des deux côtés, il incarne cette figure tragique de l’entre-deux, ce lieu d’exil intérieur où l’Histoire condamne ceux qui refusent de choisir un camp.

Une écriture de la sobriété

Ce qui frappe à la lecture « d’Iliriana », c’est la retenue stylistique. Sahitaj ne cherche ni l’effet spectaculaire ni le lyrisme grandiloquent. Sa prose est sobre, tendue, presque ascétique. « Il comprit que son pas était compté, comme si chaque mouvement pouvait déclencher la colère du monde.» Une telle économie de mots restitue avec force l’étouffement d’une époque. Ce dépouillement distingue Sahitaj d’un Ismaïl Kadaré, dont l’écriture plus ample se nourrit souvent d’allégories et de mythes nationaux. Là où Kadaré universalise par la métaphore, Sahitaj universalise par la sobriété, en ramenant le tragique à hauteur d’homme. Le lecteur n’est pas emporté par l’épopée, mais saisi par la justesse d’un destin ordinaire broyé par des forces extraordinaires.

Dialogues avec les littératures balkaniques

L’œuvre de Sahitaj se situe à la croisée de plusieurs grandes voix balkaniques. Avec Kadaré, il partage l’attention à la violence de l’État et à l’arbitraire idéologique. Avec Danilo Kiš (Un tombeau pour Boris Davidovitch), il retrouve la figure de l’individu broyé par des logiques implacables. Avec Dubravka Ugrešić, il rejoint la volonté de dire les éclats d’une mémoire fragmentée, là où la guerre a laissé des ruines dans les consciences. Mais sa singularité réside dans le choix du dépouillement. Là où Kiš manie l’ironie et Ugrešić la polyphonie, Sahitaj s’en tient à une focalisation étroite, resserrée autour d’Agim. C’est le pari que le destin d’un seul homme peut suffire à dire l’universel.

Genève, miroir de lecture

Lire Iliriana depuis Genève, ville du dialogue et des négociations internationales, ajoute une dimension supplémentaire. Car ce roman met en scène la tragédie des frontières ethniques et des appartenances forcées. Il rappelle que la paix n’est jamais un état acquis, mais une construction fragile. À l’heure où resurgissent partout les replis identitaires, l’histoire d’Agim Berisha sonne comme un avertissement. Genève, ville de diplomatie et de médiation, peut recevoir ce roman comme un écho direct à sa propre vocation : faire entendre les voix des entre-deux, ces espaces où l’identité n’est pas un carcan mais une possibilité de dialogue.

Un symbole discret, une leçon universelle

Agim Berisha ne se dresse pas en héros flamboyant. Il incarne au contraire une vulnérabilité universelle : celle de ceux qui ne peuvent ni renier leur identité, ni trahir leurs sentiments, et qui paient le prix de cette fidélité silencieuse. « Il savait qu’il ne pourrait plus jamais marcher sans sentir sur lui le regard des uns et des autres », écrit Sahitaj dans une phrase qui résonne comme un verdict. En cela, Iliriana est bien plus qu’un roman de mémoire. Il est une méditation sur l’exil intérieur, sur l’impossible neutralité dans les temps de guerre, et sur le courage discret de ceux qui refusent de choisir entre aimer et survivre.

Avec le roman « Iliriana », Reshat Sahitaj confirme sa place parmi les écrivains majeurs des Balkans contemporains. Sa voix, sobre et lucide, dialogue avec les grandes figures de la littérature de l’exil et de la mémoire, tout en affirmant une singularité propre, celle de dire l’universel à travers un destin modeste. Dans une époque où les crispations identitaires resurgissent, son roman nous rappelle que traverser la rue, comme Agim le fit un jour pour rejoindre une manifestation peut suffire à bouleverser une vie. Et que parfois, aimer l’autre est l’acte le plus subversif qui soit.

Fatima Guemiah

« Iliriana »

Roman de Reshat SAHITAJ

Collection « Lettres d’ailleurs » Éditions L’Harmattan – Paris