« Trois Reines d’Égypte, quand la fiction féminine dialogue avec l’Histoire et la naissance du Grand Musée du Caire »

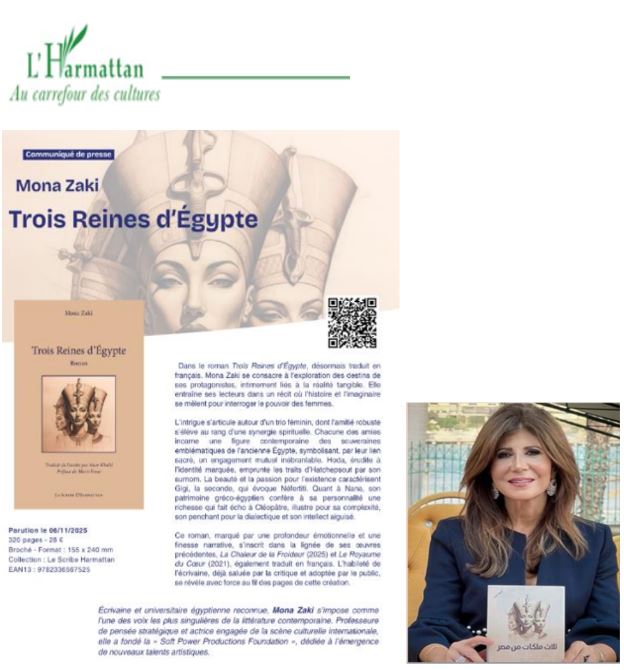

Au moment où l’Égypte inaugure le Grand Musée égyptien du Caire, monument culturel mondial dédié aux souveraines de pierre, paraît en français « Trois Reines d’Égypte » de Mona Zaki aux Editions L’Harmattan à Paris. Ce roman transpose la majesté des reines ancestrales dans la vie de trois femmes contemporaines, figures d’un pouvoir intime, discret, mais souverain. Invitée à Paris par sa maison d’édition, l’autrice viendra rencontrer son public francophone, salué déjà à la parution de son précédent livre.

Au moment où l’Égypte inaugure le Grand Musée égyptien du Caire, monument culturel mondial dédié aux souveraines de pierre, paraît en français « Trois Reines d’Égypte » de Mona Zaki aux Editions L’Harmattan à Paris. Ce roman transpose la majesté des reines ancestrales dans la vie de trois femmes contemporaines, figures d’un pouvoir intime, discret, mais souverain. Invitée à Paris par sa maison d’édition, l’autrice viendra rencontrer son public francophone, salué déjà à la parution de son précédent livre.

Quand Histoire et fiction tissent une même mémoire

Le Grand Musée égyptien s’offre au monde comme l’un des plus ambitieux projets culturels de ce siècle, un espace panoramique où la civilisation pharaonique déploie ses splendeurs, un écrin monumental où, pour la première fois, les figures d’Hatchepsout, de Néfertiti et de Cléopâtre cohabitent symboliquement sous un même toit. Ce rassemblement ne se limite pas à l’exhibition de reliques. Il devient un acte politique et culturel, celui de « monumentaliser la mémoire », d’affirmer que l’héritage n’est pas une simple trace du passé, mais une matrice vivante de sens.

Dans le roman de Mona Zaki, ces mêmes souveraines ressurgissent, non à travers la pierre, l’or ou les fresques, mais à travers les trajectoires intimes de trois femmes contemporaines : Hoda, Gigi et Nana. Là où le musée expose des monarques sculptés dans la durée, la fiction révèle des reines incarnées dans le mouvement, le doute, la parole. Le roman fait alors ce que le musée ne peut pas, il ne montre pas seulement, « il interroge », il ne reproduit pas, « il interprète » ; il ne conserve pas, « il transmet autrement » par la littérature, par l’émotion, par la chair.

Ce sont des héritières symboliques. Hoda, la pensante, porte le sceau d’Hatchepsout, non parce qu’elle règne sur un empire, mais parce qu’elle fait de sa pensée un territoire. Gigi, solaire, incarne la grâce et la puissance silencieuse de Néfertiti, celle qui ne conquiert pas par les armes, mais par la présence, par la beauté de l’existence et de l’attention aux autres. Et Nana, avec son identité gréco-égyptienne, incarne l’ambivalence de Cléopâtre, reine multiple, à la fois orientale et méditerranéenne, politique et philosophique, séductrice et stratège, figure de l’entre-deux, du passage, du dialogue entre mondes.

Cependant, Mona Zaki ne se contente pas d’assigner des rôles symboliques à ses personnages ; elle déconstruit l’idée même de pouvoir royal. Ici, la souveraineté n’est pas celle qui s’impose, mais celle qui rassemble ; elle n’est pas domination, mais capacité à relier, les cultures, les générations, les mémoires. Le véritable pouvoir, dans ce roman, est celui de l’esprit qui transmet, de la parole qui construit, de la relation qui résiste. C’est peut-être là que le roman rejoint le musée, non dans la reconstitution historique, mais dans la réactivation des héritages. Le musée conserve, la littérature réveille. Le musée montre ce que furent les reines ; le roman suggère ce que pourraient être les reines d’aujourd’hui, anonymes, non couronnées, mais non moins souveraines.

Paris, nouveau chapitre pour Mona Zaki

La parution française de « Trois Reines d’Égypte » constitue une étape importante dans la circulation littéraire des voix féminines arabes. Invitée à Paris par sa maison d’édition, Mona Zaki rencontrera lecteurs, médias et critiques. Son précédent roman, « Le Royaume du Cœur », traduit de l’arabe en français par le philosophe et écrivain égyptien Osama Khalil, avait déjà suscité un écho remarqué auprès du public francophone, séduisant par sa capacité à concilier récit intime et questionnements universels. Cette invitation marque la reconnaissance d’une écrivaine dont la langue, subtile, émotionnelle et engagée, franchit désormais les frontières linguistiques sans perdre son accent oriental.

Entre musée de pierre et royaumes intérieurs

Le Grand Musée égyptien cherche à restituer la grandeur du passé, mais aussi à projeter une image moderne de l’Égypte, à la croisée de la mémoire et de la mondialisation. Le roman, lui, restitue des reines sans couronne, des souveraines sans palais. Il ne fait pas visiter l’Égypte ancienne, il en révèle la trace vivante, discrète, parfois douloureuse dans l’existence des femmes d’aujourd’hui. Le pouvoir, ici, ne se mesure pas en territoire, mais en lucidité, en amitié, en résistance à l’invisible. Chaque protagoniste devient « royaume de soi », chaque geste solidaire une forme de souveraineté intime. L’architecture du musée n’est alors que le reflet symbolique d’une autre architecture : celle des consciences.

À l’heure où l’Égypte érige un musée pour ses reines, Mona Zaki érige son roman comme une demeure pour celles qui n’ont pas de trône, mais qui règnent autrement, par la pensée, l’amitié, la parole et la liberté intérieure. « Trois Reines d’Égypte » rappelle ainsi que les royaumes les plus durables ne sont pas toujours faits de pierre, mais de récit.

Fatima Guemiah.