Les confidences d’un homme de Culture. La culture est un combat Entretien avec un éminent homme de culture, Claude Mollard

Entretien avec un éminent homme de culture, Claude Mollard, conseiller spécial de Jack Lang, l’actuel président de l’Institut du monde arabe à Paris. Relativement discret aux yeux du grand public, sa bibliothèque regorge d’ouvrages d’art. Ses murs sont ornés de ses photographies, car il est aussi photographe. Il nous a accordé un entretien exclusif pour Diva International magazine.

Entretien avec un éminent homme de culture, Claude Mollard, conseiller spécial de Jack Lang, l’actuel président de l’Institut du monde arabe à Paris. Relativement discret aux yeux du grand public, sa bibliothèque regorge d’ouvrages d’art. Ses murs sont ornés de ses photographies, car il est aussi photographe. Il nous a accordé un entretien exclusif pour Diva International magazine.

Il appelle ses photos « Origènes », car elles représentent les « êtres des origines » qu’il capte depuis une vingtaine d’années sur les sites les plus variés à l’occasion de ses voyages à travers les continents. Manière pour lui de témoigner que les hommes sont tous descendants de la nature et que la respecter c’est se respecter soi-même.

Voici le récit d’une rencontre avec un architecte des institutions et des activités artistiques et culturelles, Claude, Mollard, artisan inlassable du monde culturel contemporain.

Pendant des décennies, il a œuvré pour que la création contemporaine et plus largement les pratiques culturelles entrent dans la vie quotidienne des Français et rayonnent au-delà de nos frontières. Ce haut fonctionnaire est l’une des figures clés dans la mise en place d’institutions emblématiques, telles que le Centre Pompidou ou le Musée des Arts décoratifs rénové dans les années 1970, mais aussi le CNAP, Centre national des arts plastiques, l’Ecole nationale supérieure de la création industrielle (ENSCI) et l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles. Il a alors entre 30 et 40 ans.

Son parcours illustre un engagement indéfectible pour la démocratisation de la culture et l’innovation artistique. On lui doit par exemple plusieurs centaines de commandes à des artistes contemporains, dont la réalisation des Colonnes de Buren au Palais royal. Il a également été à la pointe des initiatives visant à décentraliser et démocratiser l’accès à la culture. Dans les années 1980, sous son impulsion auprès du ministre Jack Lang, naissent les 22 fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) qui promeuvent une vaste irrigation de l’art contemporain dans les territoires. Cette initiative est possible à la faveur de la création des régions comme collectivités territoriales à part entière et de la nouvelle politique initiée par le ministre Jack Lang dont il est déjà le conseiller spécial. Dans les années 1990 il initie la nouvelle dynamique de l’ingénierie culturelle grâce à laquelle il conçoit musées, centres d’art, bibliothèques, théâtres, festivals en France et dans le monde. Au tournant du millénaire, de 2000 à 2004, il agit, toujours auprès du même Jack Lang devenu ministre de l’éducation nationale, pour concevoir et mettre en œuvre le Plan de cinq ans pour les arts à l’école. Ces initiatives découlent de sa vision innovante et inclusive de la culture. Plus récemment il a orchestré d’impressionnantes expositions à l’Institut du monde arabe, telles que l’Orient-Express en 2014, mais aussi Jardins d’Orient, ou l’Epopée du canal de Suez. En 2025, il dévoile le Mystère Cléopâtre.

Depuis 2006, Claude Mollard révèle au public une autre facette de ses talents : celle de photographe plasticien. Il a organisé à ce titre une centaine d’expositions aussi bien en France qu’en Europe, en Amérique, en Afrique du Nord, ou en Asie… Un travail photographique accompagné par le philosophe Edgar Morin, l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet et l’ancien directeur du Musée national d’art moderne au Centre Pompidou, Jean-Hubert Martin.

Il partage avec nous non seulement son expertise d’organisateur, mais aussi sa créativité débordante. Car il incarne la preuve que derrière un bon innovateur culturel peut se cacher le militant d’une pratique artistique. Pour ne pas dire un artiste.

Au fil de votre carrière, quel projet vous a procuré la plus grande satisfaction ?

Ma participation active à la conception, la réalisation et l’ouverture au public du Centre Georges Pompidou.

Question : êtes-vous l’artisan de cette réalisation ?

J’en ai été l’un des artisans. Il est vrai dans une fonction centrale de secrétaire général, en dépit de mon jeune âge, entre 30 et 36 ans. Mais c’est d’abord une idée de Georges Pompidou, à laquelle j’ai consacré ces années précieuses au contact d’une équipe très créative, innovante, inventive, entraînée par Robert Bordaz dont j’ai été le bras droit. Une opportunité exceptionnelle que j’ai saisie à bras le corps. Ma mission initialement administrative et financière s’est rapidement élargie à la coordination générale du projet. Ces sept ans ont été pour moi une période d’apprentissage et d’innovation intense : contrôle et respect du budget du premier grand projet culturel parisien du XXe siècle, insertion d’une architecture révolutionnaire dans le cœur historique de la capitale, programmation culturelle et architecturale, programmation artistique et culturelle, communication. Nous y avons fondé tous les métiers qui sont au cœur des grandes institutions artistiques et culturelles. Au départ, nous étions une équipe de dix. En 1978, quand j’ai quitté le Centre, nous étions 1200. Les défis étaient considérables, notamment celui de dissiper les idées reçues et les critiques stupides. Certains voyaient dans cette architecture avant-gardiste une raffinerie de pétrole, d’autres un supermarché de la culture… Cette expérience fut pour moi hors norme, peut-être la plus enrichissante, car elle résonne, après 50 ans, comme une épopée. Je publie d’ailleurs à la fin de cette année, les carnets que j’ai écrits jour après jour et dont le titre sera l’Epopée Beaubourg. Une des leçons a été de savoir vivre les polémiques et en jouer… pour les déjouer.

Et après Beaubourg à Paris, vous intervenez sur tout le territoire national ?

Je passe du Centre Pompidou au ministère de la Culture, dans son ensemble auprès du ministre de la Culture. L’horizon s’élargit considérablement, surtout dans une période - 1981- où tout ou presque nous paraît possible ! Je mets en œuvre une grande politique en faveur des arts plastiques : commandes passées par centaines sur tout le territoire, aides à la création par des bourses, des incitations à l’édition, des achats, des expositions, un soutien à l’installation de centres d’art contemporain sur tout le territoire. La création des FRAC en 1982, répartis à travers les 22 régions de France, est une autre source de satisfaction profonde : rendre l’art contemporain accessible un peu partout au plus grand nombre. Cette initiative s’est souvent heurtée aux musées qui, à cette époque, restaient frileux au regard de l’art contemporain. La France ne disposait hors de Paris que de six lieux d’art moderne et contemporain : les musées de Grenoble, Saint Étienne, Lyon, Cantini à Marseille, Toulon et Les Sables-d’Olonne. Aujourd’hui, les FRAC réunissent 35 000 œuvres d’art accessibles sur tout le territoire ! Il y a plus de visiteurs dans les 700 expositions annuelles des FRAC que dans celles du Centre Pompidou consacrées à l’art contemporain ! Dispersés sur tout le territoire, ils opèrent un très positif travail d’initiation au plus proche des collectivités et des établissements scolaires !

Comment faire pour surmonter ces résistances ?

Ces projets innovateurs ont toujours dû affronter des résistances et faire face à des défis.

Dans mon livre intitulé La Culture est un combat, paru en 2015 aux Presses Universitaires de France, je relate cinquante récits, illustrant les combats que toutes ces années m’ont imposé.

Par exemple, la réalisation des Colonnes de Buren, ce projet iconique et ambitieux, m’a coûté mon poste au ministère de la Culture, en 1986, lorsque François Léotard, à la faveur de la victoire de la droite aux élections législatives, a remplacé Jack Lang comme ministre de la culture. On n’est pas toujours récompensé par l’innovation ! Mais je suis fier de ce type de remerciement !

Quelques mois avant l’achèvement du projet, Jack Lang, ministre, est remplacé par François Léotard, qui souhaite abandonner le projet pourtant presque terminé. Toute la France réactionnaire sonne la charge contre Buren. Il me faut toute mon énergie pour aboutir à imposer l’achèvement du projet.

De même, à Beaubourg, en 1974, après la disparition de Georges Pompidou et l’élection de Valéry Giscard d’Estaing comme président de la république, la construction du Centre Pompidou a failli être stoppée par le nouveau président. La culture est un combat si on veut qu’elle aille jusqu’au bout de ses avancées. À maintes reprises, dans ma vie professionnelle, j’ai été confronté à des oppositions, ruptures, défis qui menaçaient la concrétisation des projets auxquels je me consacrais corps et âme, jamais seul, toujours entouré d’équipes dévouées et enthousiastes, pour surmonter ces obstacles, apporter une forme de bonheur, celui du triomphe face à des menées réactionnaires. Lorsque les colonnes de Buren furent achevées, malgré l’opposition du ministre et celle du premier ministre d’alors, Jacques Chirac, François Léotard me convoque pour me dire : « Monsieur le Délégué, je ne peux plus vous maintenir à votre poste, car vous êtes à mes yeux une colonne de Buren vivante. Il est nécessaire que nous nous séparions. »

Au Centre Pompidou, un an après son inauguration, le nouveau président désigné par Giscard d’Estaing me dit qu’il ne peut y avoir deux capitaines à bord. Il me laisse 24 heures pour cesser mes fonctions prétextant que j’ai trop d’antériorité et donc d’autorité par rapport à lui.

Je connais toutes ces petitesses humaines.

Quel est votre ressenti sur ce parcours ?

L’ingratitude a souvent été mon lot, sauf quand j’ai pris les rênes de ma propre entreprise, que j’ai créée en 1987. Surtout j’ai pu réaliser grâce à Jack Lang, « mon complice », comme écrit Laurent Carpentier dans le journal le Monde (4 mars 2025) la concrétisation de grandes réalisations culturelles. Et le succès finit par triompher et la reconnaissance avec lui ! La dernière fois que le journal Le Monde avait parlé d’ingénierie culturelle c’était le 4 juillet 1986, quatre jours après mon départ du ministère quand j’annonçais la création de mon entreprise

De quelle entreprise parlez-vous ?

L’agence d’ingénierie culturelle, appelée ABCD, que j’ai inventée et créée en 1986 sur la base de ce concept avait mission de concevoir et réaliser aussi bien des investissements culturels que des manifestations artistiques et culturelles dans les régions de France ou des pays étrangers. L’ingénierie culturelle était en 1986 un concept totalement nouveau dont je suis particulièrement fier car il a prospéré. Les agences de ce type existent aujourd’hui par dizaines. Je suis heureux que l’on reconnaisse aujourd’hui le caractère visionnaire de ce que j’entreprenais.

ABCD signifiait le B, A, BA des projets culturels, mais aussi : Arts, Budget, Communication, Développement, ce qui est plus fondamental. Elle fondait tous les projets de conception et réalisation de projets culturels sur des idées innovantes avec toujours une part fondamentale de création artistique.

Après dix ans de projets conçus et aboutis, je suis retourné à la Cour des comptes, mon corps d’origine. Je voulais écrire sur la politique culturelle. J’ai publié en 1999 : Le cinquième pouvoir, la culture et l’Etat de Malraux à Lang. Près de 700 pages !

Pouvez-vous nous éclairer sur ce concept ?

L’ingénierie culturelle c’est l’art et la manière de donner vie à des projets culturels, répondant aux attentes d’usagers, en veillant à maîtriser les coûts, tout en visant une qualité irréprochable : musées, salles de spectacle, bibliothèques, centres d’art peuvent ainsi voir le jour en collant à la création artistique la plus contemporaine et en répondant aux attentes des publics. Mon action s’est inscrite principalement dans la dynamique de la décentralisation artistique en France. Dans cette logique, la culture n’est plus la « folle du logis », ni une partie de plaisir avec une belle danseuse ! Après sept ans dédiés à la création du Centre Pompidou, le centre culturel polyvalent le plus vaste et le plus fréquenté du territoire français, je poursuis le développement culturel dans les régions que j’avais engagé auprès de Jack Lang, notamment à travers les FRAC. Cela avait d’autant plus de sens pour moi que je suis un enfant des territoires, né à Chambéry, formé à Saint Etienne et Lyon, avant d’intégrer l’école nationale d’administration à Paris. Et malgré mes années parisiennes, j’ai conservé une forte attache pour ma région natale. J’ai découvert l’art contemporain durant mes études secondaires à Saint Etienne, grâce à un conservateur de musée passionné et passionnant. Il n’hésitait pas à présenter des œuvres avant-gardistes. J’y ai découvert Mondrian à l’âge de 15 ans. La décentralisation artistique passait par la création des centres d’art, des FRAC, l’ouverture des musées à l’art contemporain, sans oublier l’intégration des pratiques artistiques au sein des établissements scolaires. Dans les années Beaubourg, j’ai créé avec Danielle Giraudy, le premier grand atelier des enfants d’un musée animé par des artistes.

Beaubourg vous a donc servi de plate-forme d’essai pour votre action en faveur de l’éducation artistique et culturelle ?

En effet, l’atelier des enfants de Beaubourg a été une vraie plate-forme expérimentale de collaboration des artistes et des enseignants dans ce qu’on n’appelait pas encore l’EAC, l’éducation artistique et culturelle. Et dans les années 2000, dans le lancement du Plan de cinq ans pour les arts à l’école, j’ai poursuivi et amplifié cette initiative en invitant les artistes dans les salles de classe, écoles primaires, collèges, ou lycées. Jack Lang voulait faire la révolution dans ce domaine. Je l’ai faite. J’ai permis la réalisation en 2003, avec une cinquantaine de collaborateurs, 40 000 classes consacrées à des projets artistiques et culturels d’une année : les classe à PAC, « projets artistiques et culturels ». Ces classes accueillaient divers intervenants artistiques, tels que plasticiens, comédiens, musiciens ou photographes, etc. qui développaient avec le concours des enseignants, une pédagogie de projet innovante. L’arrivée d’un nouveau ministre en 2003, à la faveur de nouvelles élections, a interrompu mon action. Le nouveau ministre, Luc Ferry, me fait part de sa pensée philosophique avec une pointe de fierté : « je suis néo-platonicien, et dans la République de Platon les artistes sont considérés comme des perturbateurs de l’ordre social et ils sont bannis ! » Avec fermeté, il m’interdit l’accès des artistes au sein des établissements scolaires. Quelques mois plus tard, je quitte le ministère de l’Education nationale. Le Plan lancé avec succès est abandonné.

Question : comment expliquer cette aversion manifeste envers la culture ?

Il n’était pas tant hostile à la culture que réfractaire aux pratiques artistiques en milieu scolaire. Il pensait que depuis Picasso l’art était décadent ! Un vrai réactionnaire en art, comme il l’a témoigné dans quelques ouvrages rétrogrades ! Pour lui, mais il n’est pas le seul, l’Education nationale doit privilégier une approche historiciste des arts et de la culture. Il relègue la pratique des arts aux écoles des beaux-arts, sous l’égide du ministère de la Culture. L’éducation doit alors se contenter d’apprendre l’histoire des arts, la critique des arts, l’art de regarder sans toucher ! Mon combat a toujours été de créer un pont entre ces deux ministères. Lorsque Jack Lang était ministre de l’éducation nationale de 2000 à 2002, les cabinets des deux ministères agissaient en liaison quasi-quotidienne. On ne peut ni ne doit séparer l’histoire de l’art et les pratiques artistiques. Ce sont les deux faces d’une même réalité. Pour apprendre les arts il faut mettre la main à la pâte dans tous les sens du mot !

Revenons sur ce concept d’ingénierie culturel que vous avez initié…

J’ai en effet initié cette innovation en 1986. J’ai alors proposé à François Léotard de créer une filiale du ministère de la Culture au moyen d’une société d’économie mixte à laquelle la Caisse des dépôts et consignations était prête à participer. Le très libéral François Léonard s’est alors révélé en réalité très étatiste. Son libéralisme était plus une arme politique qu’une réalité. Une occasion a été manquée. J’ai finalement créé une société privée avec la Caisse des dépôts, mais aussi d’autres banques et des amis passionnés comme Dina Vierny, Adrien Maeght et Denise Durand Ruel. Cette manière de concevoir et d’agir dans le champ culturel a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs publications, dont un livre de la collection Que sais-je ? qui en est aujourd’hui à sa sixième édition et qui est largement diffusé auprès des étudiants. Ce livre détaille comment le développement culturel ne prend sens que si s’établit un dialogue entre les créateurs et leur public : passionné ou indifférent, actif ou passif, auditeur ou spectateur. L’éveil à cette dynamique doit s’amorcer dès le plus âge. Je pense notamment au modèle suédois, que j’ai étudié sur place, et où architecture et design font partie intégrante du cursus scolaire général. L’ingénierie culturelle vise à instaurer dans le champ des arts une méthodologie rigoureuse et ouverte : tout projet est précédé par une étude attentive des attentes du public et des volontés du commanditaire, car ce sont eux qui guident nos décisions. Les désirs exprimés sont parfois modestes ou très spécifiques. Les écouter et les entendre est primordial. Et si silence il y a, nous mettons en place des ateliers pour décrypter et accompagner l’expression des besoins des citoyens. Ce travail préliminaire constitue ce que nous appelons un « audit culturel », démarche que j’ai appliquée aussi bien pour des villes, des départements ou des régions que pour un État comme le Zimbabwe, où j’ai lancé le projet de Multimedia cultural Center à Harare, en 1996. Dans le cadre de nos études, nous explorons la dynamique sociale en rencontrant les personnes, groupes et institutions concernées. Nous nous efforçons de comprendre l’origine et la nature des besoins et des comportements. On en déduit l’expression d’une demande qui, à son tour, nourrit une offre culturelle qu’elle soit le fruit d’initiative politique ou qu’elle émane d’organisme indépendant. Ce travail préliminaire est essentiel. Il s’apparente à une méthodologie très particulière. Il précède ce que l’on nomme la conception d’un programme : peut-être un projet d’investissement ou encore l’organisation d’un événement temporaire. En cas d’investissement, se révèle la nécessité d’établir un programme structuré, car les enjeux financiers, culturels, voire politiques sont importants.

Après avoir consacré le temps nécessaire à une analyse approfondie pendant des mois, parfois des années, nous aboutissons au programme qui définit les champs et caractéristiques de responsabilité pour chacun des différents acteurs concernés. Pour élaborer cette méthodologie, je me suis inspiré de celle employée lors de la création du Centre Pompidou. Elle a prouvé son efficacité et sa pertinence. La preuve : en 1970 au moment de l’élaboration du programme, on ne savait plus avec certitude ce que seraient les pratiques culturelles de demain. Mai 68 avait exprimé une grande mutation à venir. De ce fait, l’architecture du Centre permettant de grands espaces modulables à l’intérieur permettait d’apporter de la souplesse face à cette interrogation. C’est une des raisons de son succès.

En quoi Beaubourg a-t-il été un modèle ?

Afin de mieux connaître les lieux emblématiques de la culture contemporaine, nous avions entrepris en 1970, 1971, un périple international. Notre objectif ? Identifier les centres d’art, les musées et les bibliothèques qui faisaient référence dans le monde. Aujourd’hui on appelle cela benchmark : c’est la même chose en plus pédant. Parmi ces références où puiser des sources d’inspiration, figurait la Kultur Huset, ou maison de la culture de Stockholm, une institution alors fraîchement inaugurée. Nous avons aussi visité l’emblématique opéra de Sydney en Australie, ainsi que la bibliothèque de Birmingham en Angleterre.

Cette véritable exploration à travers le monde nous a permis d’établir l’inventaire le plus récent des réalisations marquantes et des pratiques exemplaires dans le domaine des équipements culturels.

À travers ces découvertes, et bien d’autres paramètres sur des prospectives de l’avenir, nous avons pu définir plus précisément les responsabilités des différents acteurs du projet Beaubourg. Il en a résulté un programme, puis un concours d’architecture, puis le choix du projet par un jury international, et enfin la mise en place d’un établissement public, constructeur que j’ai créé en 1972. Ce type d’établissement public a été le modèle utilisé par la suite pour tous les grands projets culturels : Musée d’Orsay, Cité de la Villette, Grand Louvre, Bibliothèque nationale de France, etc. Là encore l’ouverture d’une prespective visionnaire.

S’agit-il d’une méthode unificatrice ?

Elle obéit à des règles générales. Mais chaque projet est particulier. Pour la conception et la réalisation d’un musée, la démarche doit bien répondre aux spécificités des collections, du type de médiation choisi, aux catégories de public ciblé. L’ingénierie muséale, à laquelle je me suis principalement consacré, se révèle tel un prisme aux multiples facettes. J’ai développé ce processus dans l’ouvrage intitulé L’art, de concevoir et de gérer un musée, (éditions du Moniteur, 2015) fruit d’une collaboration étroite avec Laurent Le Bon, éminent conservateur de musées, devenu président du Centre Pompidou. Cet ouvrage détaille les méthodologies éprouvées des études préparatoires nécessaires dans les process incarnant l’excellence de l’ingénierie culturelle dédiée à la création et à l’épanouissement des musées. On devrait faire de même pour les salles de spectacles.

Grâce à votre engagement sans faille, cette méthodologie n’est-elle pas désormais une spécialité reconnue au sein de l’université ?

Lorsque j’ai lancé le concept de l’ingénierie culturelle en 1986 et que je l’ai mis en œuvre, je me suis senti un peu seul. J’ai en même temps créé une école. C’était là aussi la première de ce type : l’Institut supérieur de management culturel, ISMC (1986-2000). J’ai dû batailler pour faire reconnaître cette école au niveau des diplômes d’ingénieurs. Aujourd’hui le concept a fait florès. Il s’agit non seulement de développer les contenus de la conception et réalisation culturelle, mais aussi, et c’est essentiel, d’établir une médiation avec le public. Notre objectif ? Permettre que chacun puisse accéder aux trésors artistiques exposés. Bref contribuer à la démocratisation de la culture. C’est tout l’enjeu. Aujourd’hui l’ingénierie et le management culturels sont enseignés dans toutes les universités !

Comment mettez-vous en œuvre ces méthodes pour développer le musée de l’Institut du monde arabe ?

Notre musée embrasse l’histoire artistique du monde arabe des origines jusqu’à nos jours. Il s’affirme comme un espace laïque, ce n’est pas un sanctuaire dédié au seul art islamique, il est harmonieusement ouvert à toutes les traditions et notamment les trois grandes religions monothéistes. La médiation culturelle est fondamentale et 60 % du public est constitué d’écoliers. Priorité est évidemment donnée aux jeunes issus de familles ayant des racines arabes, et spécialement des origines maghrébines. Des enfants dont les grands-parents ou parents ont émigré en France, maîtrisent la langue française, tout en conservant un lien avec l’arabe qui est la deuxième langue de France. Même si le fil qui les relie à leurs origines maghrébines finit peu à peu à s’amincir. La nation française se nourrit depuis des millénaires de ces affluents issus du monde. C’est ce qui fonde son universalité.

Ces jeunes trouvent au sein de notre institution une boussole culturelle. Le musée leur offre une plongée dans l’univers philosophique du monde arabe : ses sources, son évolution historique et ses interactions complexes avec d’autres puissances, comme l’empire ottoman. Un empire qui a jadis embrassé cette région avant de se rétracter sous l’influence de puissances européennes comme la France et la Grande-Bretagne. Un musée qui parle aussi de la colonisation et de toutes ses conséquences. Chaque visite devient ainsi une odyssée temporelle qui enrichit la compréhension d’un héritage inestimable.

Dans cette optique, le musée dédié au monde arabe ne saurait se contenter d’exposer passivement ses œuvres. Grâce à la donation Lemand son ouverture à l’art moderne et contemporain va permettre de le parachever. Une médiation approfondie s’impose pour insuffler vie et sens à la collection présentée. Il s’agit de concevoir une vision, un projet, puis par le biais de méthodes concrètes et ingénieuses, d’assurer sa bonne résonance auprès du public. La politique culturelle contribue à unifier la nation française, riche en diversité mais riche-et parfois fragile-de ses différences. L’action d’un musée comme celui de l’IMA reflète un engagement profond envers notre patrimoine commun que chaque acteur mérite et transmet aux nouvelles générations. La diversité contribue aux rapprochements et au rayonnement. Ceux qui parlent d’identité nationale oublient trop souvent que la France est celle de François Ier qui reconnaît la langue arabe au Collège de France, celle d’Henri IV réconciliant catholiques et protestants ou de De Gaulle mettant fin à la guerre d’Algérie. Cette France a toujours porté en elle des universaux qui garantissent les valeurs de la République.

Mais n’est-ce pas ce que l’on attend de l’école ?

Oui et c’est pourquoi nous accueillons tant de groupes scolaires. Les pratiques artistiques et culturelles agissent comme un liant au sein de notre société. Il est essentiel. Et on retrouve l’importance de l’EAC.

Face aux incessantes métamorphoses de notre époque : innovations culturelles, évolution des formes d’expression, rôle critique et déformant des réseaux sociaux, retour récent et désastreux à la logique internationale des empires fondés sur l’affrontement d’impérialismes, il s’avère impératif de trouver des méthodologies pour préserver et renouveler notre héritage. Comment y parvenir demeure une question éminemment complexe. Cette quête touche en effet à de nombreuses sphères de notre existence : l’influence de nos origines, nos pratiques de l’amour, nos formes d’exercice de la liberté, notre vie sociale, professionnelle, familiale, la maladie, la mort… Cela passe par la politique, la philosophie et le tissu même de notre coexistence.

L’engagement dans une pratique artistique enrichit considérablement cette quête.

Pour moi, par exemple, c’est le rôle de la photographie. Une pratique devenue un art qui m’accompagne depuis longtemps. Je ne l’ai rendu public que depuis peu. Aujourd’hui puisque mon rôle professionnel s’est distancié de l’exercice de fonctions opérationnelles de direction, je peux m’exprimer librement sur le terrain artistique et littéraire. Mon travail à l’Institut du monde arabe consiste en effet à conseiller, rencontrer, faciliter les échanges et insuffler des idées : voilà qui est compatible avec une contribution à la création dans le champ artistique.

Ainsi je peux m’adonner à ma passion photographique en intégrant ce qui est aussi une mission : capturer l’essence même de notre relation avec la terre-mère. À travers l’objectif photographique, je cherche à révéler la fragilité de notre planète et la nécessité impérieuse de la chérir. Comme elle le fait avec nous, qui sommes ses enfants éphémères. Mon travail photographique, comme le Cri de la terre, exposé à Paris (édition de l’Harmattan, 2023-2024), en est un témoignage éloquent. Avec 300 clichés, sélectionnés parmi des milliers répartis sur vingt pays et cinq continents, j’ai illustré ce constat universel : partout notre terre gémit et proteste sous le poids de nos actions irresponsables et invraisemblables. Ces cris naissent dans arbres et feuillages, roches et sables, où je capte des visages de détresse. Je ne crée pas ces scènes. Elles sont le reflet d’une réalité tangible. Certaines images parlent d’elle-même, elles hurlent leur détresse. Telle est l’essence même de ma démarche artistique, très différente évidement de celle que j’ai pu exercer à la tête de grandes institutions culturelles. Je m’inscris ainsi sur le terrain artistique dans la perspective du créateur, face à son œuvre et à ceux qui la jugent, l’aiment ou la rejettent. On doute un peu trop en France, et c’est un signe de conservatisme ou de corporatisme, qu’une même personne puisse exercer dans sa vie plusieurs métiers, fonctions, ou responsabilités différentes. Or, c’est pourtant extrêmement fécond. Je pense en particulier que l’on devrait beaucoup plus faire appel dans l’enseignement à des professionnels qui ne soient pas institutionnellement des enseignants. J’ai enseigné toute ma vie sans jamais avoir fait carrière d’enseignant.

La tâche n’est-elle pas complexe ?

En effet. En France, particulièrement, il est mal considéré de cumuler les casquettes de management culturel et d’artiste. Le manager gère et l’artiste crée ! Les deux fonctions seraient incompatibles ! Je m’évertue à démontrer que ces deux rôles ne sont pas nécessairement étrangers l’un à l’autre. Ma vision artistique et ma sensibilité influencent mes décisions de manager. La connexion avec la nature est pour moi essentielle - raison pour laquelle je me suis tourné vers la photographie. À travers mes clichés, très connectés au quotidien, j’aspire à être partenaire de l’urgence environnementale. C’est pourquoi j’étais si proche de Frans Krajcberg, artiste de la nature qui militait aussi pour la sauvegarde de la planète. C’est dans cet esprit que j’ai fondé l’Espace Krajcberg (2003), un espace parisien de 150 m² dédié à un artiste aux origines françaises, polonaises et brésiliennes qui fut mon ami, pionnier dans la relation étroite de l’art à la nature et vice et versa.

Parlez-nous un peu de Krajcberg

Il intégrait des éléments organiques comme des plantes ou des feuillages dans ses œuvres… il métissait des troncs et branches d’arbres brûlés pour en faire des sculptures. Lorsque les Nouveaux réalistes français des années 1960 se focalisaient sur l’accumulation d’affiches ou d’objets industriels-César ou Arman- Krajcberg accumulait pierres ou cristaux de roche sur des panneaux. Il a su fusionner l’art et la nature en créant des sculptures à partir des arbres calcinés de l’Amazonie. Par ce geste, il cherchait à faire œuvre nouvelle et à braquer les projecteurs sur les drames environnementaux qui secouaient cette région du globe. De là, une œuvre progressiste et militante. Il habitait dans une demeure perchée au sommet d’un arbre séculaire, située à Nova Viçosa, dans l’État de Bahia au Brésil. De cette hauteur, face à la mer, il lançait un cri alarmiste sur l’urgence climatique. Un message porté par son Art. Son talent a été célébré en France comme au Brésil, mais aussi dans le monde entier, au Japon, à la Biennale de Venise où il a reçu un prix en 1961. Sa notoriété est devenue mondiale. Afin d’honorer son parcours singulier, j’ai rédigé sa biographie (La traversée du feu, 2005). Je voulais m’associer à ses perspectives visionnaires de la création artistique. Il est le premier artiste à avoir aussi profondément associé l’art et la nature. Le Manifeste du Naturalisme intégral qu’il a publié avec Pierre Restany en 1978 est révolutionnaire. J’ai publié avec lui en 2010 Le nouveau Manifeste du Naturalisme intégral (2013, Critères éditions) Cette amitié m’a conduit à sillonner avec lui le Brésil sous toutes les latitudes, armé de mon appareil photo. Ce pays offre un cadre particulièrement photogénique. Je me suis immergé dans ses paysages pour capturer dans leur luxuriance et multiplicité des formes naturelles, l’essence même de mon art, qui accompagnait sa vision du monde. Il admirait mes photos et m’encourageait à les montrer. C’est largement grâce à lui que j’ai emprunté cette voie artistique.

Elle a pris consistance au Brésil, avec la naissance des Origènes, mes photos de visages d’avant les dieux, comme écrit Christine Buci Glucksmann. (Origènes, les visages d’avant les dieux, Le cercle d’art, 2006) J’ai exposé mes photos à Rio au Jardin botanique, et Sao Paulo.

Pouvez-vous nous parler de votre collaboration et des projets que vous avez menés ensemble, notamment en matière d’exposition.

Notre collaboration s’est forgée de manière renouvelée à l’occasion de nos expositions respectives. Je l’ai rencontré en 1975, alors qu’il était le premier artiste à être exposé sous le label du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, au moment de sa préfiguration, avant même que ses travaux ne soient achevés. Le Centre faisait alors des prouesses en organisant ses futures expositions dans des lieux emblématiques comme le Grand Palais et le Centre national d’art contemporain, CNAC, créé par Malraux et installé rue Berryer. Les conservateurs du Centre Pompidou se faisaient ainsi la main avant l’ouverture. Le premier catalogue, publié sous le label Centre Georges Pompidou est celui de Frans Krajcberg au printemps 1975, rue Berryer. Cette exposition Krajcberg faisait une place à un artiste pratiquement inconnu à cette époque en France. Cette exposition voulue par Blaise Gautier et Pierre Restany préfigurait ce qui se ferait cinquante ans plus tard dans les relations entre création artistique et référence à la nature, devenant un élément de la production de l’œuvre d’art. C’est ainsi que Frans et moi sommes aussitôt devenus amis. En 1975, la crise environnementale commençait tout juste à émerger dans les consciences. À cette époque, l’idée même d’un ministère de l’environnement était encore tâtonnante. Ce qui est fascinant chez les artistes, c’est leur capacité à pressentir les changements du monde avant les autres. Là se trouve leur force. Ce sont des prophètes. Voilà pourquoi les décisions culturelles, qu’il s’agisse de la création d’un musée, d’une bibliothèque ou d’un festival, gagne en vérité lorsqu’elle s’imprègnent d’abord de visions artistiques. Considérer les artistes comme de simples bénéficiaires de subventions est non seulement réducteur, mais absurde… C’est même infantile. L’approche judicieuse est plutôt de solliciter leur contribution : « Prêtez-nous vos idées… Quelle direction devons-nous engager avec vous ? ». Il est essentiel qu’ils participent activement aux réflexions sur nos actions culturelles. C’est pour cela que je conjugue moi-même mes deux rôles d’artiste et de manager.

Toutefois, cette double casquette ne va pas sans difficulté. Les artistes me considèrent encore comme un de leurs « bienfaiteurs », plus que l’un de leurs congénères ! Et les managers peuvent me considérer comme un « imposteur » !

Comment arriver à être à la fois haut fonctionnaire et artiste ?

Face à cet ambiguïté française (nul n’est prophète en son pays) je choisis souvent d’exposer mon travail à l’étranger ou le regard porté sur ma démarche est différent. J’ai d’ailleurs plus exposé à l’étranger qu’en France. C’est ce que des artistes français comme Anne et Patrick Poirier m’ont souvent expliqué : ils ont exposé à l’étranger avant d’être reconnus en France. Ce chemin semé d’embûches reste pour moi une voie incontournable pour allier ces deux univers complémentaires qui me passionnent tout autant.

Heureusement il y a des précédents à de tels partages : Claudel à la fois diplomate et écrivain de théâtre, Saint John-Perse diplomate et poète…

Quand j’ai pris ma retraite de la Cour des comptes en 2010, j’ai osé accrocher une dizaine de mes photos de grands formats dans les couloirs de la noble institution ! Mes collègues ont contribué à cette présentation en m’offrant des formations au logiciel Photoshop ! J’avais réussi à les convaincre de la légitimité de cette dualité. Je me réfère parfois à un précédent incarné par l’un de mes illustres prédécesseurs à la Cour des comptes : Pierre Moinot, à la fois procureur général de la Cour et membre de l’Académie française pour son œuvre de romancier. Un travail qui n’est pas sans parenté avec celui d’artiste plasticien ! Dans son esprit en tous les cas. Seuls les technocrates bannissent de telles alliances pourtant très prospères.

Au cours des deux dernières décennies, mon parcours artistique s’est matérialisé par la réalisation d’expositions dans des villes d’envergure internationale telles que Rio, et Sao Paulo au Brésil, Lima au Pérou, ainsi que dans des villes européennes, notamment Bruxelles, Karlsruhe, Mayence, Athènes, Rome et Naples. Mon travail a traversé les frontières asiatiques avec des escales à Singapour. J’ai aussi exposé à Marrakech et Beyrouth. En France, mon exposition à la Maison européenne de la photographie (MEP) en 2017 a été particulièrement remarquée. Mon catalogue a alors bénéficié avec bonheur d’une préface du philosophe Edgar Morin. Néanmoins ma présence artistique est plus prononcée à l’international qu’en France. Mais les choses progressent.

Quelles sont ces nouvelles initiatives ?

Cette année 2025, j’ai assuré un nouveau travail de caractère cosmique à l’occasion des 50 ans de la Galerie Capazza à Nançay, où se trouve l’Observatoire du son des étoiles : je mets en abîme les œuvres des artistes de la Galerie. Cela donne lieu à un nouveau livre : Voyage au centre de la matière, avec des textes de Jean-Pierre Luminet, astrophysicien et écrivain, et Jean-Hubert Martin, ancien directeur du Musée national d’Art moderne au Centre Pompidou. Rien ne peut arrêter la création !

Avec cette casquette comment voyez-vous la politique culturelle ?

L’artiste, dans sa quête créative, se trouve inextricablement lié aux contacts d’institutions publiques, tandis que la mise en œuvre d’une authentique politique culturelle demeure impensable sans la contribution essentielle des créateurs. Ces derniers, artisans de la musique, du théâtre, de la danse ou des arts plastiques, constituent le cœur vivant de l’écosystème culturel. La pérennité de ce champ social repose sur une synergie optimale entre décideurs et artistes. C’est ce savoir-faire qui a fondé le succès de Jack Lang. L’ingénierie culturelle s’attache à tisser des liens solides et cohérents entre ces acteurs que l’on nomme décideurs et créateurs. Or, au-delà de cette interaction primaire, le domaine culturel s’enrichit de la présence d’autres intervenants cruciaux : les médiateurs. Qu’ils soient interprètes, journalistes, historiens ou critiques, ces derniers jouent un rôle de transmission et d’interprétation essentiel. Ils évaluent et contribuent à façonner la réception des œuvres par les publics.

Face à ces professionnels, se place la famille des publics, ultime maillon de la chaîne, qui expérimente et s’approprie les créations artistiques. L’œuvre d’art, une fois produite, ne prend véritablement sens qu’à travers le regard et l’appréciation de celui qui la contemple et en jouit. Les décideurs, qu’ils opèrent dans la sphère publique ou privée, ainsi que les médiateurs, facilitent cette rencontre, influençant par leurs actions la perception et la valorisation des œuvres. En définitive, l’ingénierie culturelle vise à instaurer un dialogue constructif entre ces quatre piliers que sont créateurs, décideurs, médiateurs et publics. Cette démarche, empreinte de considérations sociologiques, et démocratiques, s’avère indispensable à l’épanouissement et au dynamisme des pratiques culturelle.

Et ceci vaut même si l’essence de toute initiative réside dans des origines historiques, qu’elles soient régionales, nationales ou internationales.

Comment appliquer cette méthodologie à l’Institut du monde arabe ?

Je ne prétends pas l’appliquer. Mais cet état d’esprit imprègne largement l’esprit de ses équipes. On peut faire de l’ingénierie culturelle sans s’en réclamer explicitement. Mais il nous est arrivé de vendre des prestations d’ingénieries culturelle au bénéfice de l’Institut.

La France entretient depuis des siècles des liens diplomatiques étroits avec le monde arabe. Ces relations parfois violentes, remontent aux croisades, puis se renouvellent avec François Ier, se poursuivent avec Napoléon, puis la IIIe République, témoignant d’une interaction constante et significative. C’est dans cette continuité historique que s’inscrit la concrétisation de l’IMA, un projet politique découlant d’un accord diplomatique qui fut scellé en 1978 par la signature du roi d’Arabie Saoudite et du président Valéry Giscard d’Estaing. L’institut du monde arabe se présente comme une entité ou la gouvernance est partagée : le conseil d’administration est composé paritairement entre 50 % de ses membres, représentant les pays arabes et 50 % représentant la France. Bien que la présidence de l’institution soit décidée par le président de la république française et le choix du directeur général, personnalité non exécutive, par les pays arabes, l’établissement se veut une entreprise collaborative, tant pour les Arabes que pour les Français, pour les étrangers, résidents ou de passage en France.

L’institut est une sorte de chambre d’échos des réalités arabes et se pose en espace culturel, en espace de connaissances-sa bibliothèque-et de découverte artistique, scientifique et culturelle, favorisant l’appréhension multiple des civilisations arabes. Cette vocation s’inscrit dans une démarche similaire à celle d’autres institutions parisiennes, telles que le musée Guimet dédié aux arts d’Asie, ou le musée du quai Branly, axé sur les arts premiers, ou encore comme la Cité de l’immigration. Néanmoins, l’Institut transcende la seule fonction muséale par la diversité de ses activités : il abrite des salles de conférence, de cinéma, de théâtre et nourrit de ce fait des rencontres multiples. Il vit au rythme de ses expositions. Il s’affirme donc comme un véritable carrefour culturel et un espace de dialogue avec les voix, les réalisations, les créations et l’histoire du monde arabe. Il est l’une des incarnations contemporaines de la France universelle, cette « France-monde » qui n’est ni de gauche, ni de droite, qui a été voulue par un président de droite, Valéry Giscard d’Estaing, construite par un président de gauche, François Mitterrand, inaugurée par un président de droite, Jacques Chirac, et dirigée par des présidents de toutes opinions !

Vous êtes au cœur de son fonctionnement, en train de rendre les choses visibles et aussi appréciées par le public. Actuellement c’est Jack Lang qui est président de l’institut. Quel est son lien avec l’IMA ? N’a-t-il pas été au début aussi de cette idée ?

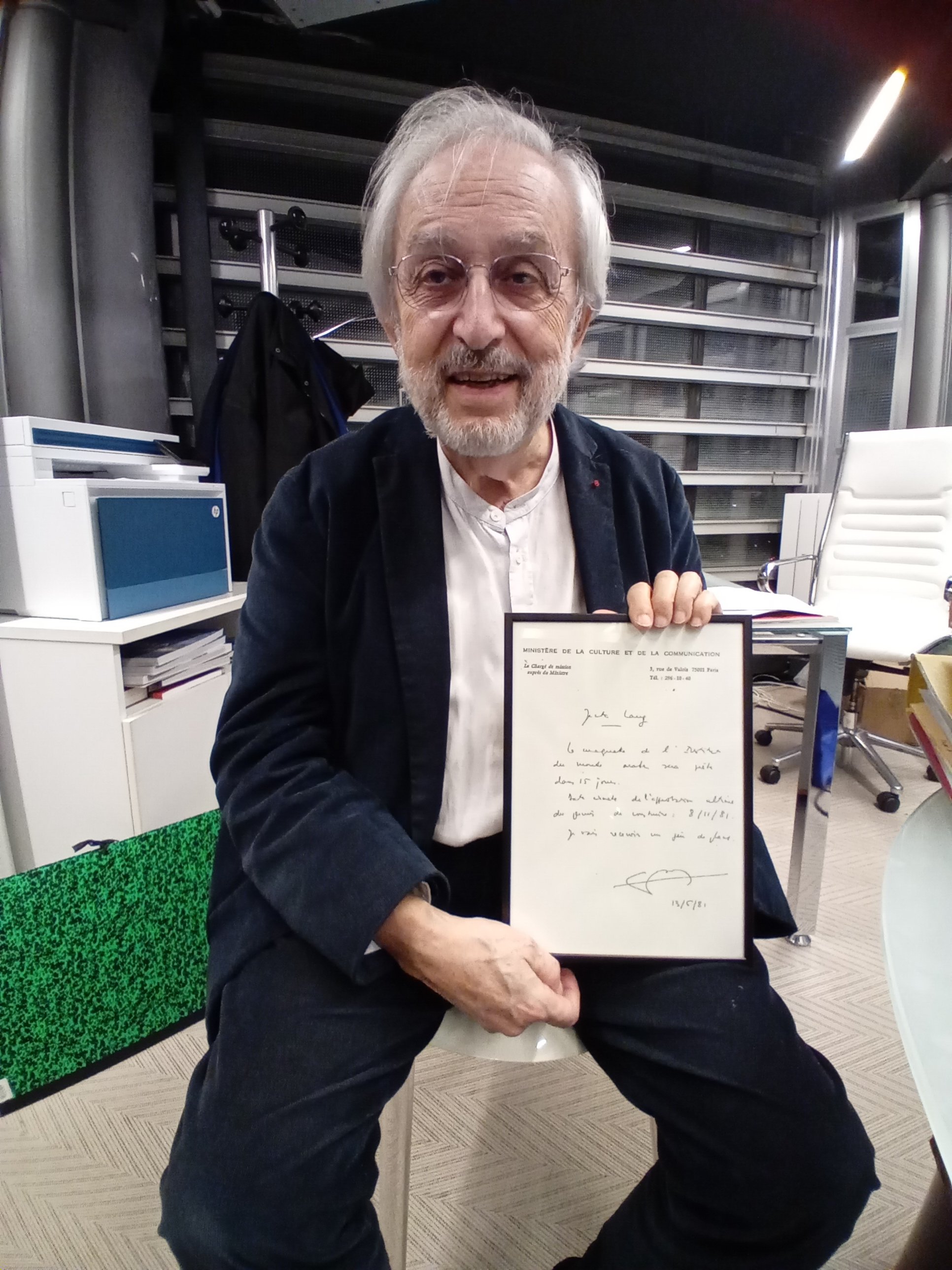

L’initiative de fonder l’Institut du monde arabe émane de Valéry Giscard d’Estaing en 1978. Trois années s’écoulent avant que Jack Lang ne prenne les rennes du ministère de la Culture en 1981, et c’est dans ce contexte que je me vois confier une mission auprès de lui rue de Valois. Le 13 juin 1981, marque une étape clé. (Cf. ma note au ministre , attestant l’avancement du projet de l’IMA à notre arrivée). Dans cette note, il est mentionné que la maquette faite par Henry Bernard, l’architecte alors en charge de concevoir l’architecture de l’Institut, nous sera livrée sous 15 jours. La validation définitive du permis de construire était fixée le 8 novembre de la même année. Notre arrivée au ministère, le 1er juin 1981, a donc été rapidement suivie par la prise en charge du dossier de l’Institut du monde arabe - et ceci au ministère de la Culture - même si le Quai d’Orsay en a pris la direction intellectuelle. Nous décidons de changer d’architecte ! Ce projet avait été initialement prévu pour une localisation dans le 15ème arrondissement de Paris, au sein d’un bâtiment orthogonal, banal et sans grâce. En 1981, le projet de l’Institut du monde arabe est repris par Jack Lang et moi-même dans une nouvelle perspective. En dépit des complexités inhérentes aux interactions France -monde arabe, l’architecture de cet établissement doit être conforme à ses ambitions diplomatiques, politiques et culturelles élevées. Je viens alors d’achever ma mission au Centre Pompidou. Arrivé auprès de Jack Lang, j’assure alors le doublement du budget du ministère et la conception d’une politique des arts plastiques renouvelée et ambitieuse. On me demande aussi de participer à l’élaboration du programme du nouvel Institut du monde arabe, en lien avec Christian Dupavillon, chargé de l’architecture au cabinet du ministre, une étape préliminaire à l’initiation de tout projet architectural important. Le programme alors conçu pour l’Institut du monde arabe s’inspire de celui du Centre Pompidou, bien que de moindre envergure et moins universel puisque dédié au monde arabe. L’Institut est donc remis sur le chantier et il s’organise autour de composants similaires à ceux de Beaubourg : bibliothèque, musée, salle de spectacle, divers espaces d’exposition, ainsi qu’un restaurant et une terrasse au sommet du bâtiment. La différence tient à l’enseignement de la langue arabe. Un parking souterrain et une place publique évoquent l’agencement extérieur de Beaubourg. Ainsi, l’Institut du monde arabe, façonné sur le modèle de Beaubourg, trois ans après son ouverture, s’affirme comme le prolongement naturel de son programme dont il est en quelque sorte le fils naturel.

Pour quelle raison avez-vous délaissé l’emplacement du 15e arrondissement au profit du quartier latin ?

La décision de quitter l’ancien site du 15e arrondissement s’est imposé en raison de l’exiguïté de l’espace enserré entre des bâtiments qui rendait l’accès difficile pour le public. Il n’y avait en outre pas de place pour implanter une belle architecture ouvrant sur un parvis. Enfin le nouvel emplacement donnait sur la Seine dans la grande tradition des établissements culturels, voire des musées parisiens. Nous avions alors repéré une parcelle disponible à la frontière du Quartier latin. Cette opportunité nous permet de la faire acheter par l’État et de procéder à la construction d’un nouveau site. En quelques mois, nous initions un concours d’architecture, ouvrant ainsi la voie à une génération nouvelle d’architectes. Après l’abandon du projet d’Henry Bernard, dans le 15eme arrondissement, nous décidons au contraire de miser sur la jeunesse et l’innovation en sollicitant des talents de trentenaires comme Christian de Porzamparc et Jean Nouvel. Le cahier des charges leur est envoyé en juillet, les projets sont remis en novembre. Le choix se porte sur Jean Nouvel en décembre 1981. C’est le premier des grands projets de François Mitterrand ! Il sera inauguré cinq ans plus tard en 1987, premier achevé des grands projets de François Mitterrand et Jack Lang.

Pourriez-vous confirmer que votre première rencontre avec Jack Lang remonte à 1981 ?

Non, je l’ai rencontré quand Jacques Duhamel l’avait nommé directeur du théâtre de Chaillot en 1972. Je l’avais déjà rencontré quand j’étais secrétaire général du Centre Pompidou. Puis en 1976 quand il visite le chantier avec François Mitterrand. En 1978, quand je suis licencié par le nouveau président du Centre, jaloux de mon autorité et de mon antériorité, Jack Lang proteste vivement dans un communiqué de presse à l’Agence France Presse contre cette mesure vexatoire et je lui en suis reconnaissant.

Mais c’est surtout en juin 1981 que je fais véritablement sa connaissance lorsque commence un travail conjoint avec lui.

Depuis cette année-là, avez-vous maintenu une collaboration continue ?

Non, il y a eu des interruptions : de 1986 à 1996, j’ai géré mon agence d’ingénierie culturelle dont j’ai déjà parlé. Dans ce cadre, j’ai eu l’occasion d’intervenir sur des centaines de projets en France et à l’étranger. Je suis le concepteur et organisateur de la construction de la cathédrale d’Evry, j’organise des expositions au Japon, j’interviens dans les favelas du Brésil, je monte un festival de musique africaine au Zimbabwe, j’organise des expositions au Japon, je conçois la bibliothèque francophone de Limoges, celle de Lyon, je lance la Fondation de la mémoire d’Oradour-sur-Glane. Bref des centaines de projets. Il n’y a pas un département où je ne sois pas intervenu !

Tous ces projets n’ont-ils pas fait polémique ?

Heureusement non ! Mais parfois oui, et je suis devenu, malgré moi, le spécialiste de projets initialement contestés et ensuite approuvés avec enthousiasme ! Ce fut d’abord le cas du Centre Pompidou, je peux citer également les colonnes de Buren au Palais-Royal. Il en va de même de la cathédrale d’Evry. Mais les FRAC ont aussi fait polémique ! Je sais bien que toute innovation entraîne d’abord un rejet, puis, si elle a été bien conçue, une adhésion. Et il m’est agréable de me promener au milieu des colonnes de Buren et de voir la douceur des relations qui s’y nouent contrastant avec l’affreux parking qui défigurait cet endroit. Il en va de même évidemment de la Pyramide du Louvre et de beaucoup d’autres projets contemporains. J’ai appris ainsi que la polémique peut être une manière de communiquer ! Et tous ces projets ont été motivés par le souci de favoriser la généralisation des pratiques culturelles auprès du plus grand nombre. Le maître-mot de mon action est la démocratisation de la culture. Le nombre de projets auquel j’ai contribué est si conséquent qu’il serait fastidieux de tous les énumérer, il y en a plusieurs centaines.

Certains sont très visibles comme des architectures ou des sculptures monumentales. D’autres avancent presque invisibles.

N’est-il pas contradictoire de parler de projets invisibles ?

Je veux parler de projets peu spectaculaires ! C’est ce qui se passe en 2000, lorsque Jack Lang est nommé ministre de l’Education nationale et qu’il m’appelle auprès de lui pour concevoir et lancer le Plan de 5 ans pour développer les arts à l’école. En 2003, nous avons avec l’équipe que j’animais réussi à organiser 40 000 classes à projets artistiques et culturels. Des projets intégrés dans le déroulement normal de la scolarité, dans l’enseignement primaire, aussi bien qu’au collège, pendant un an, avec la présence d’un intervenant artistique dans la classe, et l’active participation des enseignants : une œuvre d’art collective, musicale, théâtrale, mais aussi, pouvant porter sur la conception de mobiliers, de vêtements, de projets photographiques ou cinématographiques. Quitter le domaine de la contemplation ou de l’histoire pour rentrer dans celui de la conception et de la réalisation. C’est fondamental, difficile à mettre en œuvre, et peu visible. Si ce n’est des années plus tard.

Nous avons ainsi en un an pu organiser ces 40 000 classes exemplaires. On n’est plus dans l’enseignement mais dans l’éducation artistique et culturelle. C’est un changement de paradigme. L’élève est traité comme un adulte potentiel. La pédagogie de projet mobilise de manière collective le groupe autour d’une conception et d’une réalisation. Elle l’amène à commencer par un travail d’observation et de documentation. Puis vient la conception, puis la réalisation, toujours concrète, difficile, exigeante et enfin la restitution responsable devant un public. Je voulais que l’on puisse offrir à chaque élève dans sa scolarité, quatre occasions d’une année de classe à projets artistiques et culturels. Les 12 millions d’élèves de France sont répartis grosso modo entre 400 000 classes. En un an, nous avons fait entrer des artistes dans 10 % des classes. C’est considérable mais c’est également peu visible. Mais c’est une véritable révolution.

Luc Ferry, qui succède en 2002 à Jack Lang à la tête du ministère de l’Education nationale ne s’y trompe pas : il voit bien que le développement de l’éducation artistique et culturelle apporte une vision qui perturbe la conception traditionaliste des enseignements artistiques qui sont cloisonnés, verticaux, corporatistes. Ferry était évidemment hostile à la présence des artistes dans les classes, car il considérait que ces artistes étaient des germes de perturbation de l’ordre immuable devant y régner. J’ai beau lui expliquer alors que tout cela est préparé en amont dans des séminaires, réunissant les enseignants et les artistes de manière à favoriser l’harmonisation des interventions des uns et des autres : il s’y oppose. Notre Plan de cinq ans n’aura vécu que deux ans. La conception de l’art au ministère de l’Education nationale a tendance à rester abstraite et historisante alors que celle en vigueur au ministère de la Culture est plus concrète et contemporaine. Néanmoins, les traces laissées par les dispositifs adoptés à cette époque, notamment les classes à PAC, vont perdurer. Certes en moins grand nombre. Et notamment grâce au rôle des délégués arts et culture auprès des recteurs qui peuvent jouer des rôles fondamentaux dans ce domaine.

Le spectaculaire est facilement visible. Le profond et le durable passent, au moins provisoirement, par une phase invisible ou peu visible.

Et en quoi les FRAC ont-ils fait polémique ?

Mais introduire l’innovation et la peur du risque qui existe dans l’art contemporain suscite souvent le rejet, la critique, la polémique. C’est humain ! Aujourd’hui 40 ans après leur création, les FRAC organisent chaque année 700 expositions d’œuvres d’art contemporain. Ce sont de petites expositions qui, en moyenne, accueillent 2000 visiteurs, dans un établissement scolaire, un hôtel de ville, évidemment des musées et des centres d’art, mais aussi une salle des fêtes, un hall de bâtiment public, etc. On touche ainsi au fin fond de la décentralisation. Là, aussi c’est fondamental mais peu visible. Pourtant, les FRAC sont ouverts ainsi, chaque année, à un très grand nombre de visiteurs ! Je ne renie pas Beaubourg, auquel j’ai consacré sept ans de ma vie. Il a un rôle d’éclaireur, de pilote. Mais il y a une place pour les deux phénomènes : l’entraînement que génère le Centre Pompidou, et l’intégration de proximité que favorise l’effet de stimulation des FRAC.

Au-delà de la stimulation de la décentralisation artistique, l’effet FRAC a conduit les musées municipaux des beaux-arts à acquérir des collections d’art contemporain. C’était bien l’un des buts que je me donnais en les créant. L’effet induit par leurs 35 000 œuvres sur le terrain en direction des publics est, d’une certaine manière, beaucoup plus « productif » et pédagogique que celui des grands musées d’art contemporain ! La seule présence des FRAC sur le terrain a chatouillé l’amour propre des musées qui se sont mis aussi à l’art contemporain. C’est une méthode plus efficace que l’envoi de circulaires ministérielles. Mais cela engage beaucoup plus la responsabilité des initiateurs de tels projets. La polémique est inhérente à la création artistique. Déjà au XIXème siècle avec les Impressionnistes, et au XXème siècle avec les Surréalistes, mais aussi les Cubistes, les Nabis, etc. Certains voudraient arrêter l’histoire de l’art. Elle est dérangeante par nature et ne cesse de se renouveler. Et nous avec elle.

Votre implication dans la protection des trésors de Gaza a-t-elle été significative ?

La responsabilité en incombe à Jack Lang et, à l’initiative d’Elodie Bouffard, responsable des expositions à l’IMA. Nous mettons sur pied une exposition dédiée à Gaza, qui en 2025 mettra en lumière les richesses de la Gaza antique et pendant 3000 ans d’histoire à partir des objets sauvés de la destruction passée et récente. Ces objets archéologiques ont été conservés à Genève par miracle. Ils avaient été présentés déjà à l’IMA en 2000. Ils circulaient dans différents musées européens. Leur sécurisation dans le port franc de Genève est la raison de ce miracle, Nous soutenons les Palestiniens de Gaza en valorisant leur héritage culturel d’importance en parallèle de la mise en avant d’œuvres d’artistes contemporains. Cette initiative prend tout son sens au regard de la crise actuelle au Moyen-Orient. Des projets ahurissants de Trump prétendent transformer ce triste champ de ruines en une Riviera nauséabonde ! Nous avions prévu d’ouvrir une exposition sur le trésor archéologique de Byblos, ancien de 4000 ans, avec des pièces conservées à Beyrouth. Nos plans ont évidemment été stoppés par les bombardements Israéliens à Beyrouth, à l’automne 2024, en dépit des efforts du Musée national du Liban, confronté aux risques majeurs du transport des œuvres en période de guerre. Face à cette impasse, nous avons un moment envisagé de faire appel à un avion militaire français transportant les précieuses œuvres ! C’était trop dangereux. Ainsi contraint par les circonstances, nous avons dû renoncer à ce projet qui permettait de soutenir avec nos pauvre moyens le Liban dans l’épreuve, et reporter l’exposition Byblos et la remplacer par celle des trésors sauvés de Gaza. Nous avons en même temps pris la décision d’ouvrir à l’IMA l’œuvre de Zad Moultaka, SamaS, présentée en 2017 au pavillon libanais de la Biennale de Venise. Son projet évoque la dévastation des cités antiques, mésopotamiennes, à travers une performance musicale poignante.

La crise nationale et internationale actuelle ne menace-t-elle pas le développement des projets culturels ?

Vous avez hélas raison. De nos jours le développement de projets artistiques suscite un intérêt moindre auprès de nos gouvernants. Des régions en viennent à réduire de plus de 50 % leur budget culturel. Le ministère de l’Education vient de réduire une part importante du budget consacré aux arts à l’école. Or nous savons que les pratiques artistiques ne portent pas atteinte aux fameux fondamentaux : lire, écrire, compter. Au contraire elles en favorisent l’acquisition. Et elles contribuent à forger des caractères, ce dont on a particulièrement besoin en période de risques de guerre ! Churchill refusa de réduire le budget de la Culture en 1940 : « Si ce n’est pour la culture, pourquoi nous battons-nous ? », dit-il !

Nous pouvons et devons résister à ces amputations désastreuses. Le tissu culturel des territoires en France est l’un des plus denses qui soit au monde. Impossible de parcourir 15 km sans rencontrer un lieu dédié à la culture qu’il s’agisse de création ou de monuments historiques, de musée, cinéma, théâtre, salle de concert, etc. L’entretien et l’animation de notre réseau culturel sont cruciaux. L’institution culturelle repose sur des individus dévoués, compétents, des équipes, des personnes passionnées. Ce sont eux qui assurent la vitalité de ce réseau interconnecté.

Encore faut-il que le sens du service public continue d’imprégner ce réseau. C’est ce qui fut mis à mal en 2017, avec la création du Pass Culture. Cette initiative copiait une expérience italienne avec un budget énorme de près de 300 millions d’euro, c’est-à-dire six fois plus que le budget dont disposait chaque année le ministère de l’Education nationale pour le Plan de cinq ans. Ce Pass Culture a surtout bénéficié aux éditeurs de BD ou de mangas et aux distributeurs de films. La consommation culturelle n’est pas une politique de l’éducation. Il y eut heureusement sa « part collective ». Elle a pu atteindre de l’ordre de 100 millions d’euros et a permis aux enseignants, en lien avec des projets d’institutions culturelles ou de relations avec des artistes, de bâtir des activités innovantes, mettant en œuvre la pédagogie de projets, en vigueur dans les classes à PAC et autres dispositifs. Mais la crise budgétaire récente aboutit à réduire considérablement le montant du Pass Culture. Et sa part collective paraît de plus en plus précaire. C’est ce qui se passe quand on veut agir par la seule voie du marché. L’éducation, surtout artistique et culturelle, est trop sérieuse, exigeante et fragile pour être abandonnée aux mécanismes aveugles et instables du marché.

Si vous deviez résumer le sens de votre itinéraire culturel ?

Il y faut des moteurs : passion, engagement sociétal, partage, innovation. Il faut aussi ne pas avoir peur de s’engager et de prendre des risques. Quand l’occasion de participer à la construction de Beaubourg s’est présentée à moi - j’avais 29 ans - tout le monde m’a conseillé de refuser. J’ai passé outre. Ce fut la meilleure décision de ma vie ! Après quoi, je suis alors entré dans un champ d’action national en entamant ma collaboration avec Jack Lang. J’ai pu élargir la diffusion de l’art au-delà de Paris dans toutes les régions. Les FRAC en sont une trace. Après 1986, j’aurais pu entrer en politique. J’ai préféré poursuivre l’action culturelle par mes propres moyens : cela m’a permis de lancer les métiers de l’ingénierie culturelle et de poursuivre mes actions de décentralisation culturelle. En 2000, le lancement des arts à l’école me fait d’entrer au cœur même de la généralisation des pratiques artistiques chez chaque jeune Français. Je me suis alors, encore heurté à un obstacle politique. Mais les idées et les pratiques avancent. Car la culture est un combat ! Il peut se dérouler au grand jour comme je l’ai souvent éprouvé, mais aussi dans des voies invisibles, ou moins visibles mais plus profondes, car au plus près du cœur des citoyens, surtout quand ils peuvent encore tout apprendre et ressentir.

Nous quittons non sans regret ce périple au cœur de de la culture, dans lequel Claude Mollard, fin stratège, nous a guidé. À travers cet entretien, il nous a permis de découvrir comment l’art peut être porté de l’ombre à la lumière.

Cet échange enrichissant nous offre une vision partagée des coulisses de la création dévoilant ainsi les façades souvent insoupçonnées du monde artistique qui fonde aussi la richesse de la vie culturelle d’une nation. C’est peut-être ce que l’on appelle parfois « l’exception culturelle française. »